- 「○」…避難できる施設

- 「△」…洪水時に浸水のおそれがあるが、同一敷地内に垂直避難できる場所がある施設(小・中学校の校舎など)

- 「×」…避難できない施設

- ※学校の避難場所は、原則、屋内運動場(体育館)です(状況に応じて校舎の上層階を活用)。

- ※「

」がついている避難場所は、障害者用トイレあり

」がついている避難場所は、障害者用トイレあり - ※「

」がついている避難場所は、畳スペースあり

」がついている避難場所は、畳スペースあり

- 「

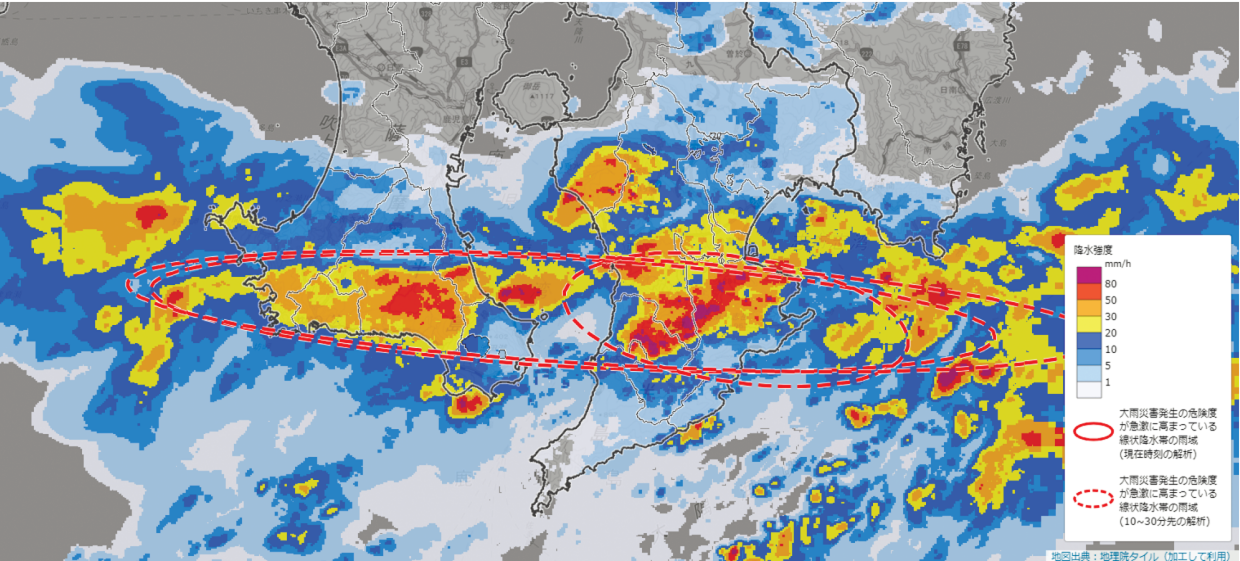

」…「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」に伴い、早めに開設する避難所

」…「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」に伴い、早めに開設する避難所 - 「

」…災害時に優先的に開設する第一開設の避難場所

」…災害時に優先的に開設する第一開設の避難場所 - 「

」…第一開設の避難場所のみでは避難者を収容しきれないときなどに開設する第二開設の避難場所

」…第一開設の避難場所のみでは避難者を収容しきれないときなどに開設する第二開設の避難場所

かごしま市防災リーフレット

\“知識”と“備え”で高まる防災力/

いつ、どこで起きるか分からない災害。いざというときに適切な行動をとるには、正しい知識と日頃の備えが重要です。

「住んでいる場所の災害リスク」「避難が必要なタイミング」「避難する場所」「家に備えておくもの」などを、家族構成などに応じてあらかじめ把握しておきましょう。